Rückblicke

Jugend in Anklam I - Schule und Malerei

Anklam war nun die nächste Etappe. Brown-Boveri konnte keinen verheirateten Ingenieur beschäftigen, so zog die Familie nach Anklam, der Heimat des Vaters, wo er sich noch einmal selbstständig machte. Dieser Wechsel war nicht nur für die Eltern schwer, auch mir fiel die Veränderung schwer: Aus Schlesien nach Pommern, aus einer Schule, die ich in der Erinnerung heute noch in hellem Sonneschein sehe, in den dunklen Klassenraum der alten Schule am Steintor, wo der Lehrer sich mit dem Stock über die Bänke gehend und prügelnd einer lauten Schülerschar gegenüber Respekt zu verschaffen suchte. Doch belastender war dass die Auswirkungen von Inflation und Weltwirtschaftskrise auch unsre Familie hart trafen. Im harten Konkurrenzkampf konnte der Vater schlecht bestehen. Du bist zu gutmütig, sagte ihm nicht nur die Mutter, auch seine Brüder. So florierte das Geschäft ganz und gar nicht. Und wenn einmal ein großer Auftrag vorlag, so brachte er bei der rasenden Geldentwertung nur Verlust ein. Butter, so wurde erzählt, wäre schließlich der Lohn für Arbeit von Wochen gewesen, so dass schließlich nur gegen Naturalien gearbeitet wurde, an eine Sack Erbsen erinnere ich mich noch.

Nur die Ankerwickelei (Reparatur der Elektromotoren) war eine unangefochtene Domäne des väterlichen Betriebes. Doch weil die großen Motoren der Bauern und Müller nicht sehr oft - oder nicht so oft - repariert werden mussten, war bei und das Geld eigentlich immer knapp, das Konto bei der Sparkasse überzogen, Gläubiger nicht mehr willig und die Schuldner hartnäckig. Rechnungen blieben in der Regel lange unbeglichen; da erinnere ich mich an ein Geschehen, das fast ein echtes Unglück war: Ich sollte noch am Sonnabend das Geld von einem säumigen Zahler holen, bekam es auch und verlor - wie es geschehen, weiß ich heute noch nicht - einen 20-Markschein. Das war schlimm; der Monteur wartete schon auf seinen Wochenlohn, der Lehrling wollte sein Lehrlingsgeld und die Mutter brauchte dringend das Wirtschaftsgeld, das sowieso nur dazu reichte, den billigsten Reis (voller Mäusedreck, die billigsten Haferflocken (voller Spelze) zu kaufen. Gewiss hielten wir Hühner, hatten den Garten an der Friedländer-Chaussee, aber wir waren immer 7 oder gar 8 Menschen, die satt werden sollten (ich war eigentlich immer nicht recht satt), anscheinend vom Aussehen doch etwas unterernährt, so dass ich von der Schule aus, als Quintaner; während der Sommerferien auf dem Stadtgut in Gellendin sein durfte. Früh morgens wanderte ich dorthin und nach dem Abendbrot wider nach Hause. Es war eine schöne Zeit, alles Interessierte mich, und als ich eines Morgens die Kühe im feuchten Klee stehen sah, wusste ich wie gefährlich das für die Herde war und lief, so schnell ich konnte, dies zu melden, und war stolz als daraufhin schon aufgedunsene Tiere noch gerettet werden konnten. Gern saß ich bei einem alten Landarbeiter, der ein ebenfalls altes Pferd beaufsichtigte, das den Göpel in Bewegung hielt.

In den Ferien durften wir auch oft bei Onkel Ewald, dem Fleischermeister in der Burgstraße sein, Ruth als Kindermädchen und ich als „freier Mitarbeiter" im Stall, wo das Pferd stand, in der Werkstatt beim Wurstmachen und beim Einkauf des Schlachtviehs, das mit dem Pferdewagen oft von weither herangeschafft wurde. Dass er mich auch zum Schlachthaus mitnahm, war vielleicht nicht richtig; in Erinnerung ist mir allerdings, wie Männer böse wurden, als ein Kollege das Tier nicht schmerzlos betäuben und schlachten konnte. Sie warfen ihn buchstäblich beiseite. Diese Ferienerlebnisse: in Gelleindin, wo ich bemühte Plattdeutsch zu lernen, beim Onkel, der mir auch mal das Pferd anvertraute, wenn der Wagen in der Remise an der Peene abgestellt worden war; wobei ich einmal fast zu Schaden gekommen wäre, als das Pferd im Trab auch durch die enge niedrige Haustür zum Stall strebte und ich noch drauf saß, aber auch das Zeichnen, für das man mir Anerkennung zollte und nicht zuletzt die Pfadfinderei halfen mir die Schule ertragen, die ich lange als Quälerei empfand.

Die Umschulung hatte nicht geklappt, das Schulsystem in Schlesien und Pommern war nicht einheitlich. Während in Anklam schon die lateinische Schrift in der Schule eingeführt war, war es in Breslau noch die deutsche gewesen. So begann nach kurzer Schulzeit in der Stadtschule am Steintor meine Gymnasialzeit mit einer schweren Hypothek für den Lateinunterricht, dem ja am Humanistischen Gymnasium besondere Beachtung geschenkt wurde. Weil ich nun einerseits zu schüchtern, andrerseits auch zu stolz war, dies einzugestehen, kam ich Latein auf keinen grünen Zweig, was schließlich dazu führte, dass man mich in der U3 sitzen bleiben ließ. Zeitlich war das zwar kein Verlust, weil ich schon nach 3 Grundschuljahren aufs Gymnasium gekommen war, aber es war doch schlimm, weil dadurch u.a. auch die Schulgeldermäßigung gefährdet war. Auch kränkte und schockierte mich in Anklam die pädagogische Methode, mit der die Lehrer nicht nur in der Stadtschule, sondern auch auf dem Gymnasium zur Durchsetzung ihrer Autorität es mit dem „aliquid cum baculo“ hielten, was ich von Breslau her nicht kannte. Noch unser Griechischlehrer glaubte dem antiken Leitwort folgen zu müssen: ,„O me dareis anthropos ou paideuetai“, er gebrauchte fleißig ein Stöckchen, mit dem er auf die offene Hand schlug, wenn jemand störte oder vorsagte, und wehe, wenn jemand die Hand zurückzog, dann schlug er windmühlenartig auf den „Feigling“, so nannte er der Übeltäter, ein, so dass seine Manschetten oft in den Klassenraum flogen. Übrigens hat er sich für die Stadtgeschichte verdient gemacht und Wesentliches zur Geschichte der Klöster (Stolpe und Augustinerkloster) veröffentlicht. Als ich meine Examenspredigt in der Marienkirche hielt, saß er unter der Kanzel.

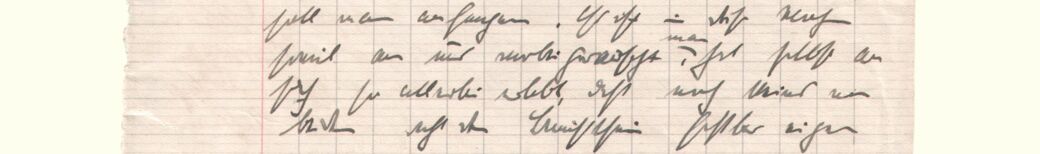

Was mir die Schule erträglich machte, war das Zeichnen, das mir auch Lob und Anerkennung brachte, jedenfalls bis dahin, als ein neuer Zeichenlehrer kam, der mir kein "gut" mehr gab. So aber fing es an, von den Breslauer Studien habe ich schon erzählt. Es war wohl schon in der Sexta, als ich andern gleich - oder besser - etwas auf die große Wandtafel zeichnete.

Es war natürlich ein Pferd, das meine Klassengenossen bestaunten und mich hinderten, es schnell vor dem Eintreten des Lehrers abzuwischen. Der staunte auch und nach und nach musste die ganze Lehrerschaft, wohl auch die ganze Schule dies "Kunstwerk" betrachten. Nun kurzum ich glänzte als Zeichentalent, bis, ja es war wohl schon U II der neue Zeichenlehrer mir nur eine "Drei" gab, woraufhin ich es wagte ihn zu fragen: Warum? Darauf sagte er - in der Absicht mich zu blamieren: Gehen Sie in die Aula! Setzen sie zwei Stühle so aufeinander, wie man es macht beim Reinigen des Raumes. Stapelstühle waren noch nicht üblich. Wenn Sie es fertig bekommen, diese Stühle exakt abzuzeichnen, dann bekommen Sie sogar eine "Eins"! Ja, ich bekam sie und dazu seine Freundschaft und Förderung.

Ich durfte einen Kunstgewerbekursus am Abend besuchen und einen Lehrgang im Porträtzeichnen bei ihm absolvieren. Und ich bekam bald von ihm die Erlaubnis, den Zeichenunterricht am Sonnabend zu schwänzen: Sie zeichnen ja auch sonst und im Unterricht tun Sie es für die andern. Um mein Glück voll und ganz zu machen: Auch der Musiklehrer verzichtete am Sonnabend auf meine „Mitarbeit“, weil ich in seinen Augen ein "Brummer" war. Ich hatte nun reichlich Zeit, mich auf die Wochenendunternehmung der, Deutschen Freischar (Pfadfinder) vorzubereiten. Nach und nach waren die Älteren zur Uni abgewandert, und ich zum Führer der Anklamer "Jomswikinger" avanciert, wie wir uns nannten. Die Gruppe der Jugendbewegung am Gymnasium war ein Zweites, was mir die Schule erträglich machte.

Jugend in Anklam II - Pfadfinder

Die "bündische Jugend" in Anklam, was war das? Die Älteren hatten wohl noch eine Wandervogelgruppe am Gymnasium gehabt, dann waren da die Corpspfadfinder gewesen (boy-scouts), dann - das galt wohl, als ich dazu kam - war es eine Gruppe der Ringpfadfinder und schließlich die Deutsche Freischar, Bund der Wandervögel und Pfadfinder. 1920 war, soweit ich es übersehe, die ganze Schule unter der Leitung von Dr. Eichhof eine Gruppe der Corps-Pfadfinder; es gab aber auch noch Angehörige der Wandervogel. Beide Gruppen standen lange in Konkurrenz zu einander, zumal die der Corpspfadfinder stark zusammengeschmolzen waren. Nach mancherlei Bemühungen kam es zeitweise zu einer lockeren Zusammenarbeit.

Als ich 1922 dazu kam, nannte sich die Gruppe der ehemaligen Wandervögel B. D. R. Siedlung Anklam. Es waren also Ringpfadfinder, die mich "keilten" Das heißt eines, Tages fragte einer der Söhne des Rektor Bollnow, ob ich am Nachmittag nicht mitkommen wollte, wenn sie nach Menzlin durch die Wiesen gingen. Es machte mir Spaß und ich ging wohl regelmäßig mit, wenn die Gruppe auf Fahrt ging, d.h. nach Relzow oder zum Hohen Stein oder zur "Grünen Wiese oder nach Johannishof u.a. Natürlich ging es nach Norden zu immer durch die Wiesen, was erlebnisreich in vieler Hinsicht war. Da waren die Gräben, die zu überwinden waren, da waren Torflöcher, da gab es nasse Füße und auch mancherlei zu entdecken.

Eines Tages musste ich die Wölflingsprüfung ablegen und bekam feierlich das Wölflingszeichen verliehen. Vielleicht ist es nicht uninteressant, was man in der Prüfung erbringen musste. Zuerst natürlich hatte man sich die Grundsätze des Pfadfindertums zu Eigen zu machen, die im Heftchen von Fritz Krüger wie folgt niedergeschrieben wurden:

- Pfadfindertum ist uns tatfreudiger Wille zum Helfen und ernstes Streben, stets hilfsbereit zu sein, ohne Furcht vor Strafe, ohne Hoffnung auf Lohn.

- Pfadfindertum ist uns Ringen nach Wahrhaftigkeit, Wissen und Können, Kampf gegen Falschheit und entnervenden Genuss.

- Pfadfindertum ist uns Ringen nach einem gestählten Leib, in Schönheit, Kraft und Gesundheit und einem festen Willen, der diesen Leib beherrscht.

- Pfadfindertum ist uns Gehorsam dem erwählten Führer, treue Liebe dem Freund und Achtung fremder Meinung.

- Pfadfindertum ist unsere allumfassende Liebe, Liebe zu Volk und Land, Bekenntnis zum Deutschtum.

Sie fing an mit der Sage von Wieland, die ich erzählen musste, dann sollten Otto (Schalke) und ich Karten lesen und mehrere Fragen beantworten. [Und die Morsezeichen winken kam jetzt). Nun sollten wir springen, weit 1 1/2 Körperlänge und 1/2. hoch Körperlänge. (aus dem Stand).

Die Pfadfindergruppe war weitgehend ein "Nebenschule" Sie vermittelte uns Vieles, was das Gymnasium uns nicht oder nur unvollkommen gab auf den Fahrten am Wochenende: Pflanzen und Tiere beobachten und kennen lernen, den Himmel betrachten, Sternbilder bestimmen, nach der Karte zu wandern. Auf "Stadtfahrten" wurde uns die Geschichte der Stadt nahe gebracht, auch erwarben wir Grundkenntnisse der Baustilkunde an den damals noch reichlich vorhandenen Giebelhäusern, von der Gotik bis zur Gegenwart.

Unsre Überschüssigen Kräfte setzten wir nicht nur bei allerlei Spielen, Reiterkämpfen, Prellen, Stein (Große Brocken) zuwerfen u. a. ein, sondern auch, wenn es galt für alte Leute Brennholz und anderes Heizmaterial im Handwagen herbeizuschaffen. Man wagte sich auch an die Aufführung von Hebbels Nibelungen. In der Aula des Gymnasiums erntete es viel Applaus. In der Weihnachtszeit wurde in den Heimen gesungen, und im Krankenhaus so auch am Heiligen Abend und am Weihnachtstag in der Nikolaikirche. Selbstverständlich Weihnachtslieder, auch bei unseren Heimabenden. Die Älteren lernten und übten Verbände anlegen und Künstliche Beatmung.

Für mich persönlich wichtig war es, dass ich in Hermann Bollnow (Prof. f. Geschichte) einen älteren Freund, einen Mentor hatte, zu dem ich, mit allen Fragen kommen konnte, die junge Menschen umtreiben. Dabei wurde mir nun auch die Diziplin, der er sich verschrieben hatte, die Geschichte vertraut und wichtig. So hatte ich auch Freude am Geschichtsunterricht von Dr. Bruinier, leider konnte er sich wenig Respekt verschaffen, so dass sein Vortrag oft im Toben der Klasse unterging.

Interesse an der Vorgeschichte wurde in der Gruppe geweckt, auch bei den Wölflingen, nachdem Bruder Helmut die "Wikingerfibel" in Menzlin gefunden hatte, die in der Fachwelt Aufsehen erregte: zwischen Slawischer Keramik eine Wikingerfibel!

Studium

Das Zeichnen weiterhin meine Freude war, sei auch erwähnt, besonders Porträts entstanden laufend. Dann nahte das Abi. Was sollte, was wollte ich werden?

Ingenieur wie der Vater? Dafür brachten wir beide, Helmut und ich, wohl Voraussetzungen mit, aber das Schicksal unseres Vaters schreckte uns ab. Bei seinen großen Kenntnissen und Fähigkeiten als Ingenieur hatte er sich, durch die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse gezwungen, als selbständiger Handwerksmeister durchschlagen müssen. Also nur das nicht, die Verhältnisse sahen nicht rosiger aus. Zeichenlehrer-Kunststudium, dazu riet der Zeichenlehrer, aber auch hier: Nein. Zeichnen macht ja Spaß, ist keine Arbeit und die Aussichten? Und das Studium, wovon sollte es bezahlt werden? Geschichte und Kunstgeschichte? : Gern, aber auch hier, woher die Mittel zum Studium? Und da war dann noch Theologie. Pastoren wurden gesucht, für ein kleines Stipendium wollte der Superintendent Jungmichel sorgen. Aber da waren nun nach dem guten Konfirmandenunterricht trotzdem noch allerlei Glaubensfragen offen geblieben. Kannst du trotzdem, so fragte ich mich. Aber ja, sagte ich mir, gerade deshalb sollst du Theologie studieren, hier geht es ja doch um die wichtigsten Dinge und Grundlagen für ein Leben. So entschied ich mich zu diesem Studium auf "Wagnis". Realisierbar erschien es auch, wenn ich mich für ein Studium nur in Greifswald und als Fahrstudent entschied. So ließ ich mich zum Sommersemester 1930 in Greifswald immatrikulieren und wurde Mitglied der Hochschulgilde St. Georg, der schon Freunde aus der "Freischar" angehörten. Wichtig war mir da das Zusammensein mit Menschen verschiedenen Glaubens, verschiedener Fakultäten, aber alle einig im Suchen nach neuen Lebensformen, nach neuen, Zielen im Geiste der Jugendbewegung.

Äußerlich lebten wir in den bündischen Formen, d.h. in Kleidung (kurze Hose, Hemd), im Verhalten zu Alkohol und Tabak und zum andern Geschlecht. Wandern, Singen, Austausch unserer Fachprobleme. In Teeabenden diskutierten wir oft mit Gästen bis in den Morgen hinein, der uns meist zu schön zum Schlafen war. Nach einem Bad in Wiek war dann noch diese oder jene Vorlesung dran, die ich unbedingt hören musste, weil ich ja die Fleißprüfung am Semesterende ablegen musste, um Gebührenerlass oder Freitisch zu bekommen.

Wenn keine Seminare waren, fuhr ich in der Regel nach Hause, um einige Privatstunden zu geben (für die Monatskarte der Bahn und etwas Taschengeld).

In den Semesterferien war ich zu Hause, arbeitete wohl auch mal als Hilfsmonteur beim Vater, kümmerte mich um die Freischargruppe, der ich Paddelboote baute, war Kindergottesdiensthelfer und machte auch einmal eine Radtour mit einem jungen Ingenieur (Giertz aus Pelsin) durch Mecklenburg, die Lüneburger-Heide, Schleswigholstein. 1931/32 organisierte die Gilde einen freiwilligen Arbeitsdienst in Klein Zastrow, wo wir mit arbeitslosen Jugendlichen aus dem Ruhrgebiet Äcker drainierten, ehe das Gut an Siedler vergeben wurde. Ich ließ mir damals nicht träumen, dass ich dort zwei Jahrzehnte später treue Gemeinde in SED-Zeiten haben würde.

Die Theologische Fakultät hatte damals namhafte Lehrer. Besonders angetan war ich von Joachim Jeremias NT, der mich einmal zum Mittagessen einlud und sich wunderte, dass ich als halber Schlesier das Gericht, das er bestellt hatte, nicht kannte. Es hatte den Namen "Schlesisches Himmelreich" und bestand - soweit ich mich zu erinnern glaube - aus Mehlklössen mit Pflaumen und Kassler. AT hörte ich bei Baumgärtel, bei dem ich eine Fleißprüfung an seinem Krankenbett machte. Er hatte sich beim Absteigen vom Fahrrad verletzt. Als Kirchengeschichtler verehrt wurde Wolfgang Beyer, der als Sanitätssoldat gefallen ist. Bei Rudolf Hermann hört ich Dogmatik, der mir ein Semester Studium in Königsberg ermöglichte. Das Studium dort ist mir in mehrfacher Hinsicht in sehr lebendiger Erinnerung. Im Nacht-D-Zug nach Königsberg stellte ich beim Blick ins Nebenabteil fest, wie man auch im Zug schlafen kann. Die Beine hoch in die Ecke gestellt schliefen da drei Japaner.

Dann die Fahrt durch den Korridor (eine für die Zugverbindung zwischen Pommern und Ostpreußen genehmigte Verbindung) Die Fenster mussten geschlossen bleiben, polnische Polizei patrouillierte im Gang. Und dann schließlich um 6 Uhr früh die Ankunft in Königsberg. Wohin so früh, die Anschrift vom Lutherheim und Iwandt hatte ich wohl, aber wohin? Es war kalt, ich übernächtigt, aber draußen, auf dem fast leeren Bahnhofsplatz, begegnete ich noch größerer "Not". Da standen blasse frierende Kinder und sprachen mich an: Herrche, gäbse mir a Pfannich! Und dann nach vielem Hin- und Herlaufen das Zimmer in der Richardstraße, eigentlich nur eine Abstellkammer mit einem Bett und einem Waschgestell, die die verbitterten abgehärmten Menschen zur Aufbesserung ihrer Arbeitslosenunterstützung vermieteten.

Meine "Wirtsleute" erhofften alles von Hitler; er und seine SA waren mir damals schon nicht geheuer. Mich stieß die gewalttätige Art ab.

Ein Stück Heimat war mir auch hier die Gilde, die im "Dohna", einem der alten Festungstürme, ihr Heim hatte. Zu den Freunden der Gilde gehörte u. a. Professor v. Arseniew, der Orthodoxe Theologe. Gern diskutierten wir mit ihm und ließen uns einführen in obstkirchliches Christentum. Wertvoll waren mir Vorlesungen und Seminare bei Schniewind und Uckeley. Um etwas von Problemen der Wirtschaft kennen zu lernen, belegte ich eine Vorlesung in dieser Disziplin. Zu den Aktivitäten der Gilde gehörte unter anderem die freiwillige geheime Ausbildung bei der Reichswehr, weil man fürchtete, dass Polen in einer Nacht- und Nebelaktion das Abstimmungsergebnis in Masuren, das haushoch für Deutschland ausgefallen war, korrigieren möchte.

Weihnachten verlebte ich auf einem Gut südlich von Königsberg (Perkuiken) wo die junge Pächterfamilie sich erboten hatte, einen Studenten, der der Kosten wegen nicht nach Hause fahren konnte, gastlich aufzunehmen. Es waren schöne Tage bei von der Ropps, die sich gerade über die Geburt ihres ersten Kindes freuten (eine Zeichnung von dem Kind habe ich noch). Hier hatte ich auch das seltene Glück, Elchen in freier Wildbahn zu begegnen: "In dem Wäldchen gibt es welche, aber sie werden kaum Glück haben!" Aber als ich nur wenige Schritte auf einem schmalen Weg vorsichtig hinein gegangen war da stand ein Riesentier vor mir, das sich langsam in den Wald zurückzog und seine Kühe mitnahm, die ich jetzt erst bemerkte.

Da sie nicht wie Rehe etwa flüchteten, konnte ich mich in vorsichtigem Nachfolgen noch eine Weile an ihnen freuen. Dass ich Königsberg an den Wochenenden bis in die letzten Winkel erkundete und dabei lieb gewann, sei erwähnt. Zwölf Jahre später wurde ich im großen Gefangenentrupp durch die Trümmer der einst so schönen Stadt zum Ponarter-Bahnhof getrieben, zur Registrierung, wie man uns sagte. Wir hatten ja erst nach der Kapitulation die Waffen niedergelegt. Das dauerte dann für mich drei Jahre.

Zurück nach Greifwald: Die letzten Semester, die letzten. Seminare und 1933 der Schock, dass man die Verbindungen - ohne sie zu fragen - in die SA überführte und damit auflöste. Zum 1. Examen 1934 hatte ich mich frühzeitig gemeldet, eine Studienverlängerung konnte ich mir nicht leisten. Die schriftlichen Arbeiten hatte ich fertig (Predigt, Katechese, wiss. Arbeit), da wurde ich krank, Nervenzusammenbruch nannte man es. Ich konnte nicht schlafen, Essen war eine Pflichtübung, was ich las, konnte ich nicht behalten. Mit andern Worten, eine Vorbereitung auf die mündliche Prüfung war nicht mehr möglich. Absagen aber wollte ich nicht und führ nach Stettin, das Ergebnis, Dogmatik bei Köpp, nicht bestanden, aber in Ethik (ja verwandte Disziplin) eine "1". Die kirchlichen Oberen hatten Verständnis für meine Lage. Es war einfach zuviel gewesen, was ich mir zugemutet hatte, Studium von Anklam aus, nur ein Semester hatte ich im Studienhaus wohnen können, in Anklam Privatunterricht, Aktivitäten mit der Pfadfindergruppe, denen ich Paddelboote gebaut hatte. Man nahm mich als Vikar an (bei Sup. Jungmichel) und schickte mich als Prädikant nach Leopoldshagen, wo ich mich erholen sollte. Allerdings jeden Sonntag musste eine neue Predigt sein!

Meine erste Pfarre. Wie das anfing, das sehe ich noch sehr deutlich bildhaft vor mir. Ein strahlender Sommertag. Sup. Jungmichel hatte mich mit einem Mietsauto nach Leopoldshagen gebracht, das sich so verspätet hatte, dass er mir nur kurz sagen konnte, bei wem ich mich melden sollte, um dann so schnell wie möglich zurückzufahren, um einen Termin nicht zu versäumen. Aber da stand ich nun auf der breiten Dorfstraße, mutterseelenallein und niemand zu sehen, den ich nach dem Weg zum Kantor Krüger fragen könnte. Aber da im Schatten standen ein paar Kinder, frag die, sagte ich mir.

Und ich fragte sie: Sagt mal, wo wohnt Lehrer Krüger? Keine Antwort! Was ist mit den Kindern? So dumm sehen sie doch nicht aus? Da kam mir der Gedanke, versuch es mit Platt! "Kinnings, secht mie eis wo wohnt euer Köster? Da kam Leben in die Kinder und es sprudelte aus ihnen heraus: " Kam se ma fixing, wie willn se dat wiesen." So war das also noch 1934 in Leopoldshagen: Die Muttersprache war Platt, und Hochdeutsch die erste Fremdsprache Bei Küster Krüger erfuhr ich dann alles, was ich wissen musste, auch dass ich bei Frau Liermann wohnen könnte, das Pfarrhaus war ja abgebrannt. Im Laufe des Gesprächs, das ich dann mit ihr hatte, sagte sie mir: Herr Vikar, die Leute sagen: "De nie paster reädt platt." Nanu dachte ich, das Dorf schien leer, alle Leute im Heu und dennoch so schnell funktionierte die Weitergabe von Neuigkeiten - und das ohne Telefon! Und dann begann eine schöne Zeit. Das Platt, das ich in Gellendin gelernt hatte, hatte mir die Tür zu den sonst so verschlossenen Leopoldhagenern geöffnet. Weil ich aus Anklam war und ihr Platt sprach, war ich einer von ihnen und wenn dann von mir die Rede war, dann hieß es: Uns lütt paster. Nun, ich freute mich natürlich darüber, denn der Mensch hat es gern, wenn man ihm mit Zuneigung begegnet. Ich erholte mich auch nach und nach. wenn mir auch hin und wieder einmal schwarz vor den Augen wurde und ich mich einmal -sehr unliturgisch - bei der Liturgie an den Altar lehnen musste.

Ob aus Neugier - die Gottesdienste waren erstaunlich gut besucht. Mit den Honoratioren des Dorfes kam ich gut aus, das waren neben den Ältesten die drei Lehrer und der Förster. Meine 14 Konfirmanden waren so brav, wie eigentlich kaum zu übertreffen, was mir allerdings am Tage der Konfirmation fast schlecht bekommen wäre. Ich hatte leichtsinnigerweise versprochen, sie alle an diesem Tage noch zu besuchen, weil mich alle eingeladen hatten. Wie schwer das bestehen war, kann man sich denken. Um Mitternacht war ich fertig! Meine Gesundheit hatte sich so gefestigt, dass ich auch den 1. Mai gut überstand, an dem ich doch mich sehen lassen möchte bei der Nachfeier im Saal. Vom Tisch der Ältesten und Bauern, musste ich noch am Tisch einiger Büdner mich niederlassen. "Oder sind wir Ihnen nicht gut genug?"

Weil man da natürlich nicht Limonade oder Cola, die es noch nicht gab, trank, war das nun eine wirkliche Gefahr für mich. Würde ich noch aufrecht nach Hause gehen können. Ich hatte mich aber schon erstaunlich gut erholt und schaffte es, worüber sich einige nicht schlecht wunderten. Meine Leopoldshagener hatten allerdings unwissend noch eine weitere Gefahr für mich bereitgehabt. Wie ich schon erwähnte, waren alle Verbindungen an der Uni in die SA überführt worden, so war ich auch nach L. gemeldet worden. Vom meist sonntäglichen Dienst konnte ich mich freimachen unter Berufung auf meinen Pfarrdienst. Aber so sagten die jungen Leute des Dorfes, mit denen ich ein Vertrauensverhältnis behalten wollte: Dann könnten Sie doch in der Woche an einem Abend mit uns Sport treiben. Sport, das hieß damals aber Wehrsport. Das gefiel den jungen Leuten so gut, dass sie mich ohne zu fragen, sie wollten mir ja was Gutes tun, über den Scharführer in Bugewitz zum "Parteianwärter" vorschlugen. Das war nun eine dumme Geschichte! Aber wie Opa Berker wollte ich nicht PG werden, obwohl einige meiner Freunde meinten, sie könnten als PG, vertrauend auf entsprechende Äußerungen, Gutes stärken oder bewirken. Das ich nie PG werden würde, war mir auch klar, denn schon in L. hatte der Landjäger den Auftrag auf mich "Aufzupassen" wie er mir vertraulich mitteilte. Trotz allem, ich wäre gern in L. geblieben, wo man mir in so großem Maße Vertrauen entgegen brachte, wie es ich in einem Fall, den ich noch erzählen möchte (ich habe es auch aus einem andern Grund oft getan) erlebt hatte.

Wer Leopoldshagen kennt, weiß, dass es ein sehr langes Dorf ist mit breiter Dorfstraße, auf der einen Seite mehr als 30 Bauern, auf der andern Seite Büdner. So blieben Zwistigkeiten nicht aus, zwischen Bauern und Handwerkern, zwischen einem Dorfende und dem andern usw.

In einem solchem Streitfall erzählt mir nun der eine dies, der andre zog mich auch ins Vertrauen und ich hörte es anders. Wie sollte ich reagieren, immer nur "Ja, Ja" sagen ging doch auch nicht. So fragte ich die andere geistliche Autorität des Dorfes, den Hauptlehrer und Küster Krüger um Rat, der mir jedoch nur sagen konnte: Ich weiß davon gar nichts. Was nun? Da fragte ich den Ältesten Hagemeister und saqte: "Hagemeister, wo is dat, de einen sengn so, de ander secht so, Köster Kröger hew ich all fragt, man he seh: ich weiß nichts davon." Da lachte er und sagte: "Je, den vertelln wie dat nich, de is ja n utländer". Ausländer, aber wieso denn, er stammte aus dem Pyritzer Kreis und war schon 20 Jahre Hauptlehrer und Küster im Dorf.

Ich wäre gern in L. geblieben, doch abgesehen davon, dass L. nicht wieder besetzt werden sollte, ich musste zum Predigerseminar.

Die Kirchenpolitische Situation, wie sah sie aus, wie erlebte ich sie? Nach so langer Zeit darüber noch etwas sagen, kann leicht wie eine Rechtfertigung aussehen. Aber es ist wohl so: Unsre, der Kandidaten, Stellungnahme Für oder Wider, Bk oder DC hing sicher in vielen Fällen auch davon ab, welche Pastoren (Vikarsväter) uns zusagten. Mein Vikarsvater war Superintendent Jungmichel, er war mir das Vorbild eines guten Pastors, er war mir väterlich zugetan.

Im unerquicklichen Streit der Parteien, der bis in die Gemeinden hinein zu Spaltungen führte, hatten er, Sup v. Scheen und Andere zu brüderlicher Zusammenarbeit auf dem Boden des Lutherischen Bekenntnisses aufgerufen. Das entsprechende Papier hatte auch ich unterschrieben, so kam als Predigerseminar nur das des Konsistoriums in Kückenmühl-Stettin in Frage, das Lic. Nordmann leitete. Weil wir alle schon als Prädikanten gewirkt hatten, konnte in einem halben Jahr darauf aufbauend gearbeitet und ergänzt werden, was uns an Kenntnissen noch fehlte (Verwaltung, Kirchenrecht, Posaunenarbeit) Es wurde wissenschaftlich gearbeitet, Kindergottesdienst, Konfirmandenunterricht erteilt und in der Woche in der Nordkapelle der Jakobi-Kirche Gottesdienst gehalten (natürlich jeweils danach im Seminar kritisch beurteilt). Brüderhaus und Anstalt Kückenmühl. Am Sonntag gingen wir meist geschlossen zu Brendtorf (BK) in den Gottesdienst.

Jedenfalls wir Drei: Edgar Wolter, Walter Rellerhof und ich, die wir gute Freunde geworden waren. Am Gottesdienst bei Rendtorf nahm auch oft der greise Feldmarschall v. Mackemsen mit seiner Verwandten teil, der nördlich von Stettin wohnte. Er erschien in voller Uniform, um zu zeigen, dass ein "guter Deutscher" auch ein guter Christ sein kann. Es war zu dieser Zeit schon offenkundig, dass die Partei nicht dieser oder jener Kirche Kampf angesagt hatte, sondern ganz klar dem christlichen Glauben. Meine Wissenschaftliche Arbeit und meine Predigt in der Epiphaniaszeit haben die Plünderung meiner Wohnung in Usedom überstanden.

Als wir dann nach Beendigung der Seminarzeit auf Pfarrstellen verteilt wurden, wurde ich auf meinen Wunsch hin nach Jakobshagen als Prädikant geschickt, d. h. nach Hinterpommern, dessen Kirchlichkeit gerühmt wurde, und das ich auch kennen lernen wollte. Aber seltsam, man traute mir mehr zu als ich selbst. Ich sollte also zu Sup. Russe, dem nach kurzer Zeit jeweils die Vikare weggelaufen waren. Man sagte mir das auch im Konsistorium und fügte hinzu: "Sagen sie gegebenenfalls Herrn Sup. Russe, sie wären nicht sein Vikar, sondern als Prädikant zur Versorgung der 2. Pfarrstelle nach Jakobshagen beordert worden." Sup. Russe war PG, predigte aber soweit ich es feststellen konnte gut und keineswegs nach schlechter DC-Theologie. Der Statur nach Napoleon ähnlich regierte er auch dem Imperator gleich den Kirchenkreis. So kam es denn auch mit mir zu einer Auseinandersetzung. Er verbot mir, Besuche im Bezirk der 2. Pfarrstelle zu machen. Da nahm ich alle Kraft zusammen, bemühte mich ruhig zu bleiben und sagte ihm: "Dies Verbot nähme ich nicht hin, mir wäre vom Konsistorium die seelsorgerliche Betreuung der 2. Pfarrstelle übertragen." Was ich noch hinzugefügt habe weiß ich nun nicht mehr.

Von da an ging es gut. Und wenn einmal nicht alles so lief, sagte ich mir: Du brauchst ja nur ein halbes Jahr hier bleiben, ohne Sup. Russe wäre ich auch gern länger geblieben.

Wenn ich an Jakobshagen, Saatzig, Tornow und Kempendorf zurückdenke - das waren die Kirchen des Kirchspiels in denen am Sonntag von uns beiden gepredigt wurde (jeder in zwei Kirchen) - dann sehe ich nur Tage voller Sonne. Unterricht und Gottesdienste waren eine Freude. bei den Besuchen erlebte ich viel Entgegenkommen, weil der Sup. bei Vielen nicht beliebt war. Mir gegenüber wohnte der junge, auch noch unverheiratete Tierarzt, wir freundeten uns an und wenn ich Zeit hatte, in den Sommerferien ergab sich das oft, fuhr ich mit ihm zu einem Kalb, das nicht ohne ärztliche Hilfe kommen wollte oder einem kranken Pferd.

Und einmal, an meinem Geburtstag mussten wir die Kaffeetafel bei ihm stehen lassen, um zu einer Kranken Kuh zu fahren, deren Zustand so bedenklich war, dass wir einige Stunden bei ihr bleiben mussten. Jakobshagen war kirchlich Hinterpommern wie es im Buch steht oder stand: Jeden Sonntag volle Kirchen, in den Dörfern mindestens eine Person aus jedem Haus. Und das Schönste, die Menschen hatten Vertrauen zu mir. So geschah es denn auch einmal, es war schon später Abend, da kam die erwachsene Tochter der einen jüdischen Familie - es gab 2 jüdische Familien, die schon seit Generationen in der Stadt wohnten - zu mir und fragte im Namen ihrer Familien, was sie denn nun tun sollten, denn die Nachricht von Diskriminierungen und Verfolgungen an anderen Orten war auch im stillen Jakobshagen bekannt geworden. "in Jakobshagen hier würde ihnen doch niemand etwas tun?" "Ja" sagte ich, "aber es kommen andre!" Und ich riet dringend, wenn sie die Möglichkeit hätten, das Land zu verlassen, es auch zu tun. In den nächsten Tagen waren sie fort. Hoffentlich hatten sie meinen Rat befolgt. Das es sehr schlimm werden könnte, darauf hatte mich mein Freund Max Heinrich Flos aus Stettin nach dem was ihm zu Ohren gekommen war, hingewiesen. Er stand schon vor dem 2. Examen und hatte vor für eine gewisse Zeit als Pfarrer nach Brasilien zu gehen (ich wollte ihm eigentlich folgen).

Mein Ziel aber war jetzt zunächst ein Pfarramt im unkirchlichen Vorpommern. Meinem Wunsch wurde auch entsprochen, doch vorher feierte ich noch das Stadtjubiläum mit. Zum Andenken und als Dank schenkte mir der Rektor der Schule, der eine umfangreiche Festschrift hat drucken lassen ein Exemplar, weil ich eine Zeichnung der Kirche beigesteuert hatte, die sich der engen Straße wegen schlecht fotografieren ließ (jetzt ist es anders; der Kirchenälteste Lipke in Dersekow schenkte mir ein Foto, das er anlässlich einer Reise in die alte Heimat gemacht hatte - machen konnte, weil die Hauser gegenüber nicht mehr stehen).

Auf meinen Wunsch hin schickte mich also die Behörde zum 1. Oktober 36 nach Vorpommern und zwar zur seelsorgerlichen Betreuung der Pfarre Dargitz mit 8 Ortschaften mit insgesamt über 3000 Seelen (Patznik allein über 2000). Im Pfarrhaus wohnte noch der 70-jährige Emeritus mit seiner Familie, so dass mir nur ein kalter Raum zur Verfügung stand, den er sich allerdings verpflichtet hatte, in der kalten Zeit heizen zu lassen, was jedoch den Raum erst von der Mittagszeit an bewohnbar machte.

Ich machte aus der Not eine Tugend und verlegte die anstehenden Besuche im nahen Schönwalde und Sandkrug auf den Vormittag, wobei ich es so einrichtete, dass ich je nachdem welchen Weg ich nahm, einmal in Schönwalde, der Domäne gegen 10 Uhr Besuche machen konnte oder in Sandkrug, dem Büdnerdorf. Wiedereinmal überlegte ich: So oder so, dass wurde mir ganz deutlich - diesen und nicht den andern Weg musst du gehen, und erfuhr kurz darauf, dass mich jemand dringend erwartet hätte. Ich sah das nicht als einen Zufall an, sondern es war mir wichtig als ein Zeichen dafür, dass Gott mich brauchen wollte.

Es war sehr viel im Kirchspiel zu tun, viele Amtshandlungen, besonders Beerdigungen, die ich als "Casualia", als Gelegenheiten ansah, nicht um über mangelnde Beteiligung am Gottesdienst zu klagen, sondern, um den Betroffenen in ihre Situation hinein Evangelium zu verkündigen. Das hat mir die Türen zu vielen Familien geöffnet. Es war bei aller Reserve der Kirche gegenüber, besonders bei der Arbeiterschaft, doch noch kirchliche Sitte da, also musste Konfirmation noch sein, und selbstverständlich Konfirmandenunterricht. Hier aber hatte ich ganz zuerst eine harte Probe in Jatznick. zu bestehen. Der Vorgänger war mit der großen Gruppe, etwa 45 Kinder, nicht fertig geworden. So betrat ich nun auch die Küsterschule, in der ich schon im Flur begrüßt wurde von einer johlenden Konfirmandenklasse, die sich auch nach meinem Eintritt in den Klassenraum nicht beruhigte. Es wurde weiter gestritten, gelacht und bewusst meine Gegenwart ignoriert. Ich sah mir das ein Augenblick an und glaubte dann den "Häuptling" erkannt zu haben, auf den ich dann entschlossen zuging, ihn barsch fragte, wie heißt Du? Wenn du nicht sofort aufhörst, bekommst du ein paar ... " Das war bestimmt pädagogisch anfechtbar. Aber egal, auf einen körperlichen Kampf mit mir wollte er es doch nicht ankommen lassen, obwohl er ein kräftiger Kerl war.

Dieser Einstieg in Jatznick führte dann zu einer so schönen Zusammenarbeit mit der Gruppe, dass ich noch gern daran zurückdenke. Ich hatte so viel zu tun, war in so viele Häuser gekommen, dass mir "besondere Erlebnisse" nicht mehr gegenwärtig sind. Nur an sehr feine Zusammenarbeit mit dem Hauptlehrer und dem kriegsverletzten Gemeindesekretär erinnere ich mich. Letzterer war mit der Bitte an mich herangetreten für die gemeindeeigene Leichenhalle einen Altartisch zu entwerfen. In den andern Dörfern ist mir die freundliche, ja herzliche Art, mit der die Pächterfamlie in Schönwalde mir gewogen war, in guter Erinnerung. Auch die Gespräche, auf der Windmühle auf halben Weg nach Stolzenburg mit dem intelligenten und kritischen Meister. Die Pfarre Dargitz war ganz und gar keine normale Landpfarre. Bauerndörfer waren lediglich Stolzenburf und Dargitz. Sandförde und Sandkrug waren Büdnerdörfer; Schönwalde Domäne und das große Straßendorf Jatznick bewohnten sowohl Bauern, als auch Büdner und Arbeiter der Fabriken, beim Bahnhof Jatznick auch Forstleute und Eisenbahner. Mit all diesen Gruppen bekam ich Kontakt und musste mich der Herausforderung stellen, diese so verschiedenen Menschen in ihrer Herkunft und ihrer Situation zu verstehen. Abgesehen von den ersten Besuchen in allen Häusern zu Beginn meiner Tätigkeit, die ja nur kurz sein konnte, hatte ich durch die Amtshandlungen (Beerdigungen, Haustaufen, Krankenabendmahl) laut Amtskalender 35 Familien in diesem Halbjahr besucht. Nach Weihnachten zwang mich eine Angina zu einer Pause, die ich in Anklam auskurierte, denn in Dargitz war das nicht möglich (siehe Wohnverhältnisse). Auch in Dargitz wäre ich gern geblieben zumal große Teile der Gemeinde es wünschte, aber es war klar: Vorbereitung zum 2. Examen war dort nicht möglich. So bat ich, mich für diese Zeit auf eine kleine Gemeinde zu setzen.

Das war Plönzig, Kreis Pyritz. Hier waren nur drei Dörfer zu versorgen und in zwei Kirchen zu predigen. Wohnung im Pfarrhaus war schlecht möglich, weil der Emeritus schon ausgezogen war. Die Gemeinde mietete mir ein Zimmer beim Briefträger, es lag im Obergeschoss des kleinen Häuschens, nebenan wohnte der Junglehrer, mit dem ich mich gut verstand. Auch die Wirtsleute waren freundliche Leute. Beide sehr ordentlich, hatten sie als sparsame Leute auch eine kleine Viehwirtschaft, wie üblich hielten sie auch zwei Schweine, an denen er mir nun zeigte, wie intelligente Tiere es wären. So warteten sie auf ihrer sauberen Pritsche, während er das Futter in den Trog tat, bis er sie rief, das war mir damals sehr eindrucksvoll, später erfuhr ich, dass es ja auch Zirkusnummern mit Schweinen gibt.

Dieser ordentliche Mann gab mir eines Tages, weil ich dringend ins Nebendorf musste, mit sichtbarem Widerstreben sein Leichmotorrad, das ich ihm beinahe doch nur lädiert hätte zurückgeben können. Ich war nämlich dort im Dorf von der Kuhherde überrascht worden, die von der Weide kommend plötzlich die ganze Dorfstraße füllte. Plönzig war eine Idylle, ich hatte eine Gemeinde, die mich angenommen hatte; der Gottesdienstbesuch war gut und wenn ich Familien besuchte, hatte ich den Eindruck, dass man sich wirklich freute. Ungewollt machte ich einer jungen Bauersfrau eine Freude, als sie erfuhr, dass ich aus Vorpommern war und platt sprach.

Ich hatte mein Tun und dennoch Zeit genug für die Examensvorbereitung. Auch wenn der Patron v. Wedemeier seine Hauptwohnung nicht in P. hatte, so war er und besonders seine Tochter Marita fast regelmäßig im Gottesdienst. Am 15. September war ich dann zum Examen in Stettin, das ich mit "im Ganzen gut' bestand. Nach einer Woche Urlaub in Anklam, wurde ich dann in der Schlosskirche von Stettin ordiniert, und zwar am 28. September für den "Provinzial Verein für Innere Mission", d.h. für einen volksmissionarischen Einsatz im kommenden Winter. Jochen Fuchs und ich waren dafür als Männer der Jugendbewegung für geeignet erachtet worden. So wurden wir winterfest eingekleidet: Stiefel, Stiefelhose, regenfester Mantel und Ski-Mütze. Doch ehe der Einsatz am 13. Oktober in Stettin mit einer gründlichen Vorbereitung begann, war ich schon am 25. Sept. noch einmal nach Plönzig zurückgekehrt, habe noch an den Sonntagen in allen Kirchen gepredigt und Konfirmandenunterricht gegeben und seltsamerweise am l0. Okt. noch bei der Familie Becker in Rosenfelde ein Kind getauft.

Die kirchlichen Wochen, die wir in vakanten Pfarren in Vor- und Hinterpommern abhielten waren apologetisch ausgerichtet gegen die offen zutage tretende Propaganda der Partei. Die ersten Wochen konnten ohne Störung durchgeführt werden. Auf Rügen wurden wir gehindert und mussten den Pfarrbezirk Rappin verlassen, Die erste Woche war in Kronheide, südlich von Stettin, in der letzten Oktoberwoche (ab 25. Okt. 1937). Zum, Abschlussgottesdienst kam der Posaunenchor der Diakone und Pf. Besch der Leiter der ganzen Aktion. Für den Schriftentisch, den wir im Koffer mitführten, sorgte Dr. Rautenberg. Unsre letzte Woche war in Lühmannsdorf Kreis Greifswald und endete am 27. März. Zum 1. April 38 wurden Jochen Fuchs und ich als Hilfsprediger in die Pfarren Werder und Altenhagen Kirchenkreis Altentreptow eingewiesen.